La sua visione.

.......perciò è esemplare e tipica di questo nostro tempo, che ha visto, e vede, molti artisti procedere per periodi e per assimilazioni, per scoperte e ritorni con il risultato, nei casi migliori, di una presa di coscienza del proprio mondo, osservato dai vari punti di vista e arricchito da nuovi elementi culturali. Certo, si potrebbe parlare di instabilità e di incertezza e anche, nei casi peggiori, di opportunismo: ma sono questi compromessi, destinati a disfarsi miseramente, creando stati di confusione, di sconfitta non soltanto personale.

Ma non è così certamente per Giangrandi, che ha percorso con chiarezza e certezza il proprio cammino, del quale in questa grande mostra viene documentata l'inquietudine che l'ha portato dall'impressionismo al surrealismo, da un mondo agreste ed elegiaco a quella «regione sconosciuta» ove tutto è possibile, e il mistero e l'allucinazione sono elementi costanti e altamente suggestivi. Inquietudine interiore di cui la poesia è il migliore frutto; con l'ansia di dire una propria parola definitiva portando la pittura al grado di «cosa mentale» cioè a una fruttuosa e dinamica libertà.

Se l'uomo è anche frutto di un ambiente, il pittore lo è delle occasioni che il destino, il temperamento e la cultura gli offrono: utile è quindi accennare brevemente che Giangrandi, dopo avere avuto come maestro Luigi Varoli di Cotignola, nel primo dopoguerra si trasferì a Piangipane, nell'agro ravennate, e lì rimase dieci anni dipingendo paesaggi e studiando colore e luce.

Fu un periodo fertile, che portò l'artista a una prima impressionistica definizione; ma a lungo andare il paesaggio si consumò, e anche lo stimolo e la meraviglia, sicché Giangrandi tentò la cosiddetta «grande avventura parigina» già vissuta da tanti nostri anche giovani maestri.

A Parigi, molte cose cambiarono per Giangrandi: i motivi e richiami furono subito diversi, e così il colore e così la luce. I suoi quadri piacquero, e per fortuna anche ai collezionisti: uno dei quali, Robert H. Cheynon, ne acquistò sei e li fece vedere nientemeno che a Bernard Berenson, il quale dichiarò che« Giangrandi possiede un vero talento coloristico e una grande fertilità d'invenzione ». Giudizio questo che avrebbe spinto molti altri a non muoversi più per insistere in eterno sul genere di pittura lodata da sì grande critico.

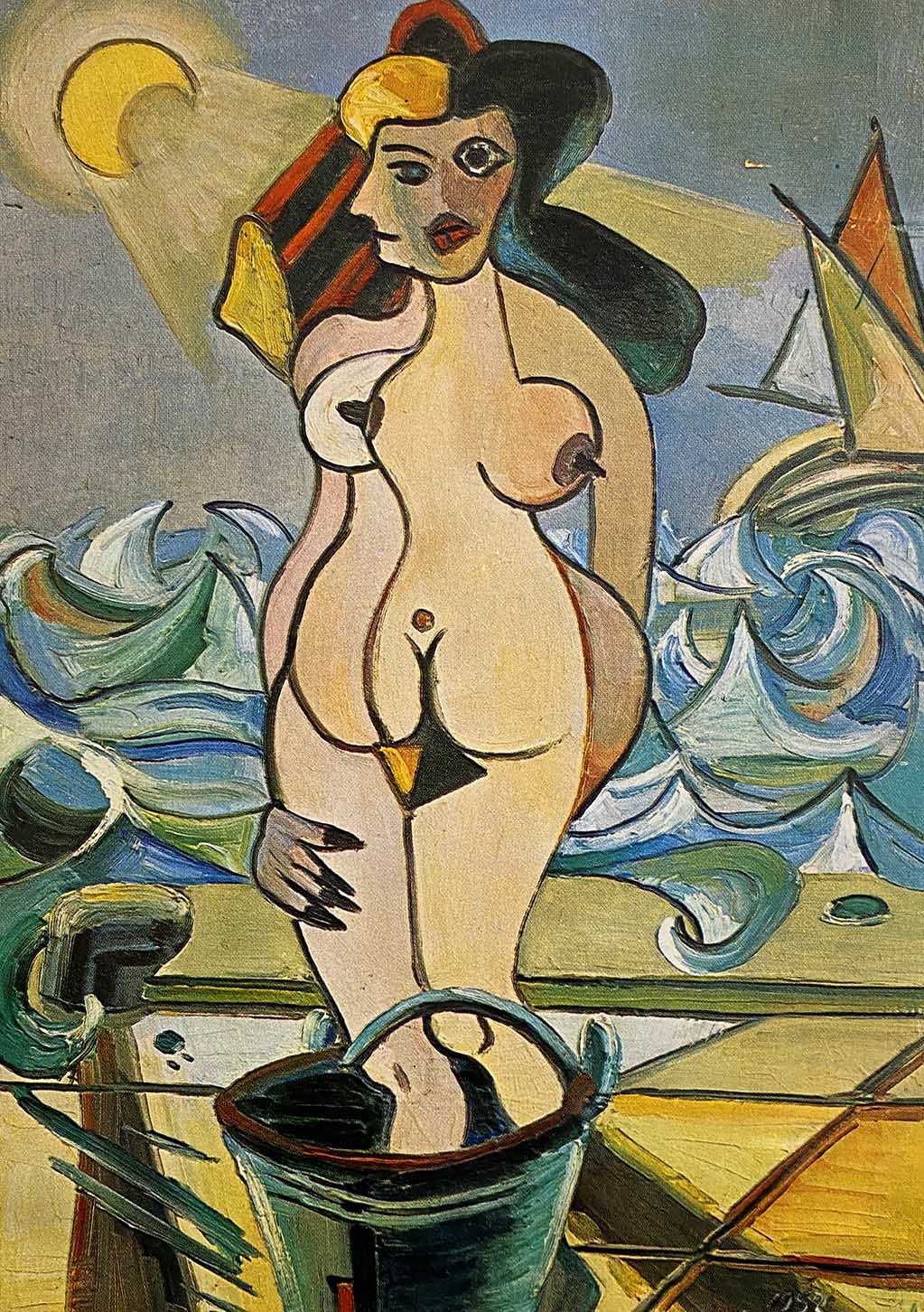

Invece Giangrandi non si illuse, e non riposò. Si trasferì prima nei Paesi Bassi, e poi in Inghilterra, in Spagna, in America e in Russia, ovunque studiando e cercando nuova luce e nuova forza; con interessanti risultati, come si può constatare vedendo i quadri di quei periodi, ove tutto appare riportato in discussione anche mediante deformazioni spesso originali e tonalità molto diverse da quelle di un tempo: eppur sempre legate, nell'intimo, alle prime e profonde impressioni provate nella sua terra nativa; come è naturale e giusto.

Nel 1966 una mostra di Giangrandi fu visitata a Ravenna da Giuseppe Fiocco, il quale, nell'introduzione alla monografia dell'artista, racconta che fu una mostra locale ad attrarmi con la voce di alcune pitture che sembravano fatte apposta per sedurre l'occhio e il cuore di uno studioso. L'occhio con la nettezza della pennellata, quasi adamantina, il cuore con la melanconia dei richiami della antichità, innumeri, che la prossima Spina sta già restituendo in copia incredibile. Una visione fra concreto e astratto, torturata eppure semplice, moderna e antica insieme.

Chi era l'artista in possesso di questa consumata maestria pittorica, tale da farci pensare, forsanche per lontana parentela paesana, alla «pittura metafisica» della vicina Ferrara, dove l'eroico si era trasformato in rimpianto e in ammonimento? L'incontro fu così invitante che amai ripeterlo e completarlo con quello di utili conoscenze e con quello dell'artista stesso e del suo cammino insospettato, che fu lungo ed esemplare, ma anche faticoso e accanito. Mi parve proprio di vedere in lui il paradigma di un artista sincero, nonostante le sue remore e la molteplicità delle sue scelte.

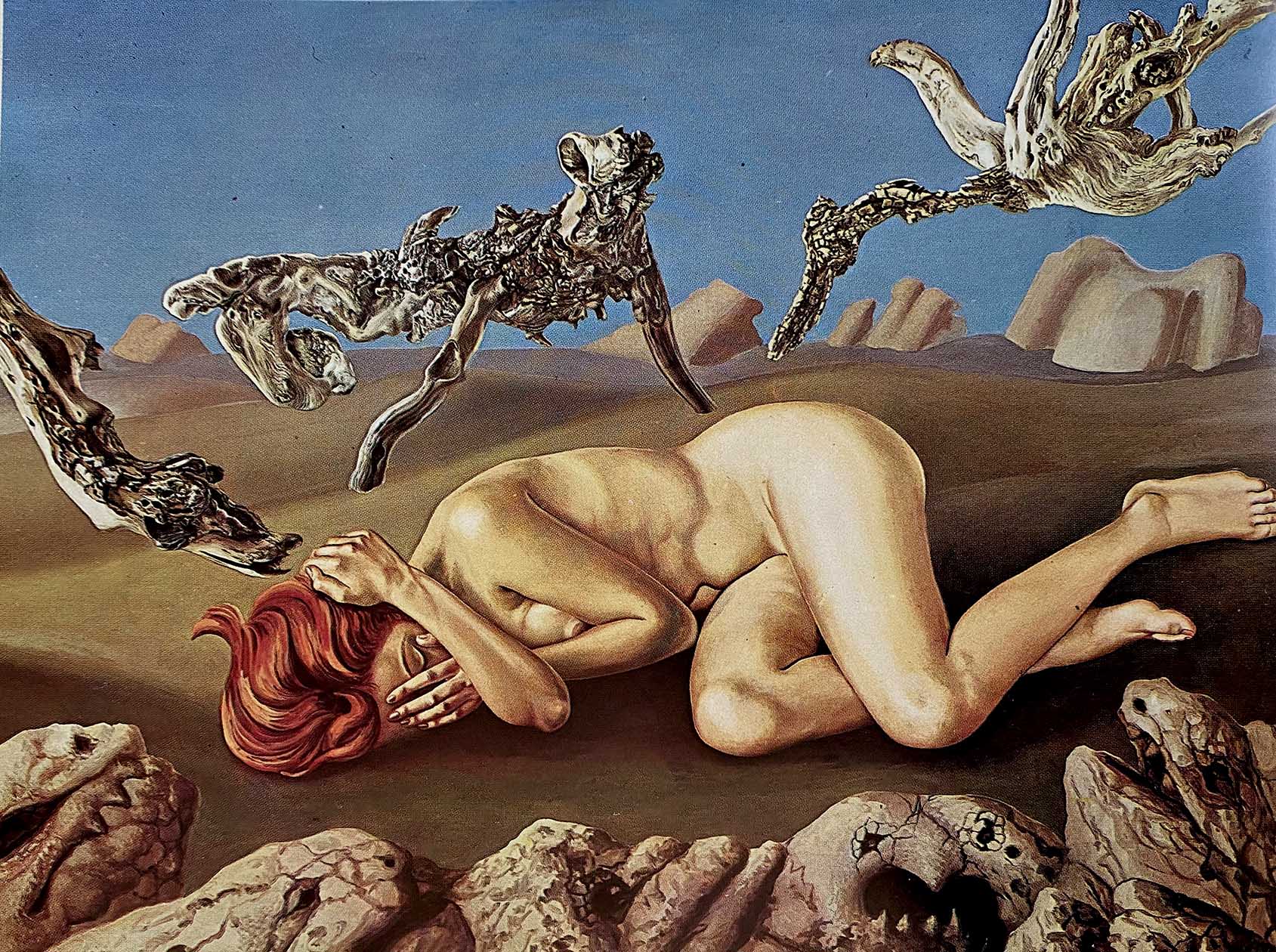

Ecco dunque indicati, e così autorevolmente, alcuni punti di forza di Gaetano Giangrandi: mestiere perfetto, arricchimento interiore con i viaggi e lo studio diretto dei capolavori, ed infine umile attenzione a quei «richiami dell'antichità» che lo hanno portato, crediamo, a immaginare e a definire il suo terzo periodo e conseguentemente a mutare anche il modo di pittura, che da ricca e pastosa è diventata di una sbalorditiva precisione. Così la realtà (e si vedano i nudi femminili, le conchiglie e gli elmi con sullo sfondo il mare, oppur posati su un giallastro, triste deserto) viene ripresa e definita quasi medianicamente, e quindi con il rifiuto di ogni soluzione di tipo fotografico, di riproduzione passiva, in una parola della freddezza imitativa: quale è facile vedere in certi esponenti della «nuova realtà», i quali finiscono per dipingere personaggi ed oggetti congelati, perché non sentiti, e quindi non reinventati.

Si può inoltre rilevare come Giangrandi bruci e torturi i suoi personaggi o simboli, quasi niellandone l'aspetto esterno, la pelle, grazie ad una forza spesso crudele che li scarnifica, o, secondo i casi, li ferma in una luce fredda, che pare voglia ibernarli per l'eternità; lasciandoli poi nel loro deserto come detriti e reliquie di un mondo in cui soltanto la bellezza della creatura è rimasta: e si veda in proposito il grande quadro intitolato «L'ultimo giorno», in cui due corpi femminili intatti giacciono sulle rovine di una città triturata da chi sa quale cataclisma o vendetta. Un quadro che richiama, specialmente

per i colori da arazzo, l'altro intitolato «Autunno», e il più quieto e prezioso «Malinconia» (') con quelle foglie viola e i vasi bianchi che circondano il mesto riso di un calco raffigurante una testa femminile. Queste opere sono di periodi diversi, ma mi sembrano indicativi dell'intenzione di Giangrandi di rappresentare quel suo mondo folgorato da chi sa quale demone.